Project

CHOIX DU LOGO DE LA SÉRIE “WHISPERS FROM THE DESERT”

Le logo choisi pour représenter les travaux dans le WAS, dans la continuité des deux concessions et quelle que soit la période considérée, est une gravure rupestre découverte en décembre 2023, le L. 641.B3. Il s’agit d’une représentation isolée attribuée à l’Epipaléolithique, un homme-lézard, avec antennes/cornes, queue et figuration de doigts aux mains et aux pieds. Le dessin reproduit est celui du schéma à main levé exécuté par G. Graff au moment de la découverte, non pas le relevé vectorisé de la gravure. Il est apparu aux différents rédacteurs des volumes qui constitueront la publication complète du WAS que, d’une part ce choix chronologique de l’Epipaléolithique faisait en quelque sorte la balance entre les phases holocènes et pleistocènes des occupations retrouvées, d’autre part, que la figure humaine est sans doute le motif dominant de l’art rupestre du WAS, toutes périodes confondues. L’aspect naïf de cette figure lui donne un caractère sympathique et ludique, entre ET et Gollum, qui a également contribué à arrêter le choix de l’équipe scientifique comme éditoriale.

CHOICE OF LOGO FOR THE “WHISPERS FROM THE DESERT” SERIES

The logo chosen to represent the work in the WAS, in the continuity of the two concessions and whatever the period considered, is a rock engraving discovered in December 2023, L. 641.B3. This is an isolated representation attributed to the Epipaleolithic, a lizard-man, with antennae/horns, tail and figurative fingers on the hands and feet. The drawing reproduced is the hand-drawn sketch made by G. Graff at the time of the discovery, not the vectorised version of the engraving. It has become clear to the various editors of the volumes that will make up the complete publication of the WAS that, on the one hand, this chronological choice of the Epipaleolithic was in some way a balance between the Holocene and Pleistocene phases of the occupations found, and on the other, that the human figure is undoubtedly the dominant motif in the rock art of the WAS, all periods taken into account. The naive aspect of this figure gives it a sympathetic and playful character, somewhere between ET and Gollum, which also contributed to the choice of the scientific and editorial teams.

CHOIX DES PÉRIODES EXAMINÉES

Deux volumes de la série sont dédiée aux résultats des travaux archéologiques dans le WAS et consacrés spécifiquement aux gravures de la phase prédynastique, au IVème millénaire. Un troisième volume est en cours de préparation, qui étudiera les phases antérieures, présentes dans la vallée. Aussi lorsqu’un panneau comporte plusieurs phases de performance rupestre, relevant de périodes stylistiques et chronologiques bien distinguées, comme par exemple épipaléolithique et nagadien, les descriptions et les décomptes d’éléments présentés ici écartent volontairement et passent sous silence tout ce qui n’est pas prédynastique. La scène est considérée comme un palimpseste, dont un seul niveau a retenu notre attention à cette phase. Un chapitre du premier volume revient sur les cas de superpositions. On retrouvera ces panneaux dans le troisième volume, cette fois en faisant fi des phases prédynastiques.

CHOICE OF THE EXAMINED PERIODS

Two volumes in the serie are dedicated to the results of archaeological work in the WAS and devoted specifically to engravings from the predynastic phase, in the 4th millennium. A third volume is currently being prepared, which will study the earlier phases present in the valley. So when a panel comprises several phases of rock art performance, belonging to clearly distinguished stylistic and chronological periods, such as the Epipaleolithic and Naqadan, the descriptions and element counts presented here deliberately exclude and ignore anything that is not Predynastic. The scene is considered to be a palimpsest, with only one level attracting our attention at this stage. A chapter in the first volume looks at cases of superimposition and overlapping. We will return to these panels in the third volume, this time ignoring the Predynastic phases.

PRESENTATION DU SYSTEME DE NOMENCLATURE ET DE CLASSIFICATION DES IMAGES RUPESTRES

Pour être en adéquation avec l’évolution récente des méthodes d’enregistrement de l’art rupestre, conformément aux recommandations de l’ICOMOS, et parce que la bonne visibilité générale des gravures le permettait, il a été décidé que l’enregistrement des images se ferait exclusivement par la photographie numérique. Un protocole photographique a été établi et suivi pour chaque station : une première vue d’ensemble montre la station dans son contexte et son implantation paysagère. Une vue plus rapprochée montre le panneau en entier. Si nécessaire, des vues de détail sont prises par la suite. Pour les stations comprenant plusieurs blocs ou plusieurs panneaux, des croquis ont été dessinés pour identifier les blocs et les panneaux et faire le lien avec les descriptions. Ils ont pu être complétés ou remplacés par des photos d’ensemble sur lesquelles les numéros de blocs ou de panneaux sont reportés.

PRESENTATION OF THE NOMENCLATURE AND CLASSIFICATION SYSTEM FOR RUPESTRIAN IMAGES

To keep up with recent developments in methods of recording rock art, in line with ICOMOS recommendations, and because the good general visibility of the engravings allowed it, it was decided that the images would be recorded exclusively using digital photography. A photographic protocol was established and followed for each station: an initial overview shows the station in its context and landscape setting. A closer view shows the entire panel. If necessary, more detailed views are then taken. For stations with several blocks or panels, sketches have been drawn to identify the blocks and panels and make the link with the descriptions. These may have been supplemented or replaced by general photos on which the block or panel numbers are shown.

Hors du Military Camp où la très grande concentration et la proximité des stations ne rendaient pas opérationnelle cette méthode, les stations ont été localisées avec un GPS manuel (Garmin Oregon 300). Le même GPS a été utilisé au cours de toutes les saisons pour éviter tout décalage en passant d’un instrument à un autre. Les points ainsi collectés ont été transférés sur GoogleEarth, de manière à obtenir une cartographie fiable. La précision obtenue est en effet de l’ordre de 2 à 3 mètres. Il a été choisi d’enregistrer tous les faits archéologiques trouvés, selon un système continu. Pour recouvrir tous les phénomènes, le terme de Locus a été choisi. Il est suivi d’un numéro, de 1 à N, qui correspond à l’ordre chronologique d’enregistrement. La zone du Military Camp a été enregistrée sur un mode un peu différent, que l’on va détailler plus bas.

Outside the Military Camp, where the very high concentration and proximity of stations made this method impractical, the stations were located using a hand-held GPS (Garmin Oregon 300). The same GPS was used throughout the seasons to avoid any discrepancies when switching from one instrument to another. The points thus collected were transferred to GoogleEarth, in order to obtain reliable mapping. The accuracy obtained is of the order of 2 to 3 metres. It was decided to record all the archaeological features found, in a continuous system. To cover all the phenomena, the term Locus was chosen. It is followed by a number, from 1 to N, which corresponds to the chronological order of recording. The Military Camp area was recorded in a slightly different way, as described below.

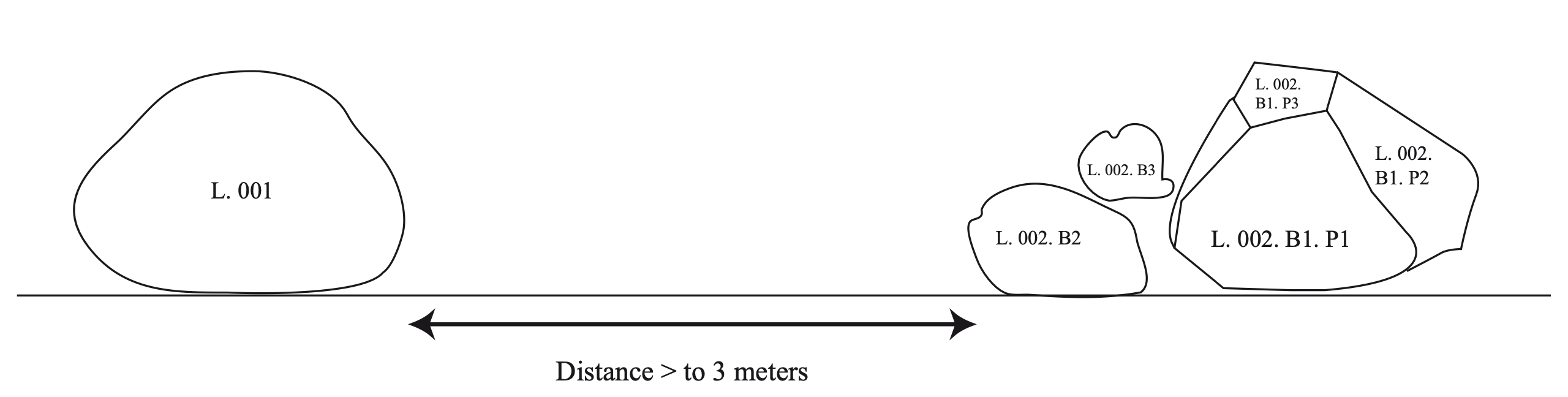

Schéma dénomination des stations/Station designation scheme

Ainsi, un bloc isolé qui ne comprend qu’une face gravée portera le nom minimal de L. 000. Si plusieurs blocs dans un rayon de 3 mètres sont gravés sur une seule face chacun, on aura L. 000. B1, L. 000. B2, L. 000. B3 et ainsi de suite. Tous les blocs portant le même numéro de locus appartiennent à la même station. Si un bloc comprend plusieurs faces gravées, la dénomination sera de L. 000. B1. P1, L. 000. B1. P2 et ainsi de suite, comme le montre le schéma ci-joint. La question s’est posée de savoir à quelle distance l’un de l’autre deux blocs pouvaient être enregistrés sous le même locus ou devaient être considérés comme deux loci différents. C’est la précision du GPS qui tranche : à moins de 3 mètres entre deux points, le GPS n’est pas assez précis, une fois le point reporté sur une image satellite, pour maintenir une différence entre les deux points. Tous les blocs situés dans un rayon de 3 mètres ont par conséquent été considérés comme faisant partie du même locus. Au-delà, il s’agit de deux loci différents. En ce qui concerne le Military Camp, la concentration et les spécificités iconographiques nous ont amenés à mettre en place une numérotation propre. Celle-ci n’utilise plus les chiffres mais des lettres majuscules, précédées de la mention Milit. Camp. Une dénomination avec une seule lettre (de A à Z) a été réservée aux scènes les plus complexes et les plus riches. Les compositions, c’est-à-dire les panneaux comprenant plusieurs figures, ont été enregistrées avec un code à deux lettres. On commence par AA, puis AB et ainsi de suite jusqu’à AZ suivi de BA, etc. Les figures isolées (un ibex, un archer,…) sont notées par trois lettres, soit AAA, puis AAB, jusqu’à AAZ suivi de ABA et ainsi de suite. Enfin, les inscriptions récentes en arabe sont identifiées par quatre lettres.

Thus, an isolated block with only one engraved face will bear the minimal name of L. 000. If several blocks within a radius of 3 metres are each engraved on a single face, we will have L. 000. B1, L. 000. B2, L. 000. B3 and so on. All the blocks with the same locus number belong to the same station. If a block has several engraved faces, the denomination will be L. 000. B1. P1, L. 000. B1. P2 and so on, as shown in the attached diagram. The question arose as to how far apart two blocks could be recorded under the same locus or whether they should be considered as two different loci. It was the accuracy of the GPS that was decisive: at less than 3 metres between two points, the GPS is not accurate enough, once the point is plotted on a satellite image, to maintain a difference between the two points. All the blocks located within a radius of 3 metres were therefore considered to be part of the same locus. Beyond that point, they are considered to be two different loci. As far as the Military Camp is concerned, the concentration and specific iconographic features have led us to introduce our own numbering system. This no longer uses numbers but capital letters, preceded by the words Milit. Camp. A single letter (from A to Z) has been reserved for the most complex and richest scenes. Compositions, i.e. panels comprising several figures, were recorded using a two-letter code. We start with AA, then AB and so on down to AZ followed by BA, and so on. Isolated figures (an ibex, an archer, etc.) are noted with three letters, i.e. AAA, then AAB, down to AAZ followed by ABA and so on. Finally, recent inscriptions in Arabic are identified by four letters.

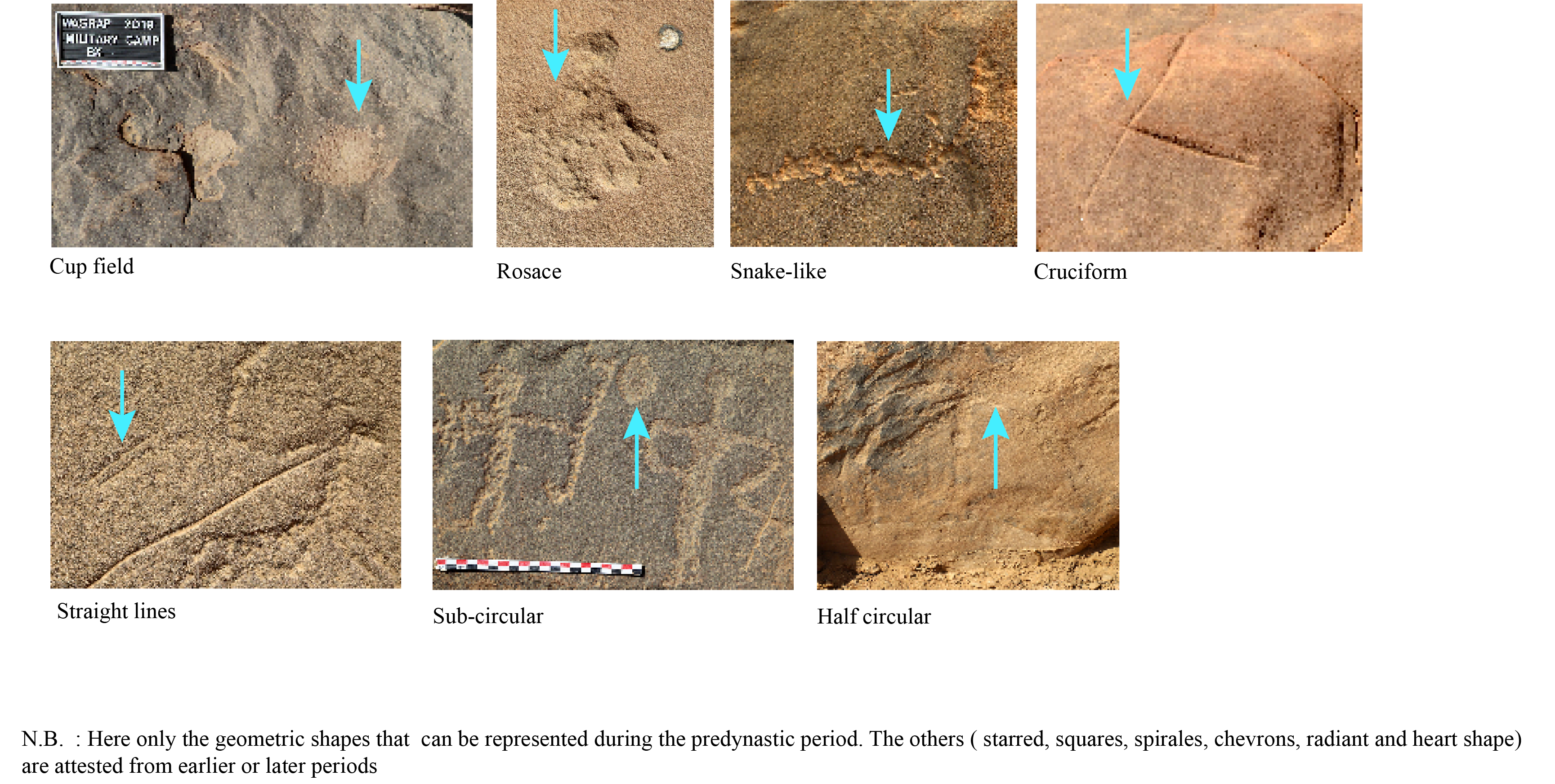

EXPLICATIONS POUR LE GLOSSAIRE DES BATEAUX ET DES DESCRIPTIONS DE FORMES GEOMETRIQUES

Les représentations de bateaux sont un élément important tant sur le plan chronologique, iconographique que symbolique. Grâce à leur évolution stylistique, des précisions chronologiques peuvent être données pour toute la scène concernée. Des informations techniques sont également contenues dans ces images, en particulier concernant la capacité ou non de ces embarcations à affronter la navigation hauturière. La figuration de bateau est commune à différents supports iconographiques nagadiens : gravure, peinture sur vases (D-Ware), ronde-bosse ou bas-relief. Durant longtemps, la dispute sur l’interprétation de ces représentations a fait rage : barques funéraires ou divines. A l’heure actuelle, elles sont plutôt considérées comme une métonymie de la personne royale.

La représentation d’un bateau est une figure composée, avec pour élément minimum et identificatoire la coque. Certaines figures s’en tiennent d’ailleurs à cela. Le plus souvent, la proue est différenciée de la poupe. La présence de rames ou de supports de rames n’est pas toujours aisée à distinguer. D’autres éléments techniques peuvent être ajoutés, comme l’ancre, le gouvernail ou la guérite du guetteur. Certains détails de ces compositions ne sont pas tant liés à la navigation en elle-même qu’à la fonction de l’embarcation : la ou les cabines centrales, les mâts supports d’étendards, les rameaux végétaux fichés à la proue

Dans la majeure partie des représentations, il n’y a pas d’humains à bord des bateaux.

EXPLANATIONS FOR THE GLOSSARY OF BOATS AND GEOMETRIC SHAPE DESCRIPTIONS

Representations of boats are an important element in terms of chronology, iconography and symbolism. Thanks to their stylistic evolution, chronological details can be given for the entire scene concerned. Technical information is also contained in these images, particularly concerning the ability or otherwise of these craft to cope with ocean navigation. The depiction of boats is common to a number of Naqadian iconographic media: engravings, paintings on vases (D-Ware), in the round-bosse or in bas-relief. For a long time, the interpretation of these representations was disputed: funerary or divine boats. Today, they are considered to be a metonym for the royal person.

The representation of a boat is a composite figure, with the hull as the minimum identifying element. In fact, some figures stick to this. More often than not, the bow is differentiated from the stern. The presence of oars or oar supports is not always easy to distinguish. Other technical elements may be added, such as the anchor, the rudder or the lookout's cabin. Some of the details of these compositions are not so much linked to navigation as to the function of the boat: the central cabin or cabins, the flagpoles, the plant branches on the bow.

In most of the representations, there are no humans on board the boats.